風景をまとう人

山本 唯与志

一、樹の記憶

冬の匂いが残る朝の染場で、

唯与志は湯の温度を手の甲で測った。

湯気の隙間で、蝋が光をはじく。布はまだ何者でもない白。

そこへ彼は、息を吹きかけるように下絵を置き、糊を曳き、蝋を点す。

京都で学んだ年少の記憶は、いつも師の背だ。

西崎松造の筆が布の地脈を探るたび、色は地層のように重なり、若い弟子の胸に目に見えぬ地図を残した。

やがて大学の工房で、来野月乙、そして皆川月華へ。

皆川から伝わったのは、糊のひび割れそのものを景色へ転じる「象裂(ぞうれつ)」の眼だった。

割れは傷ではない。時間がかたちを帯びた、風そのものだ。

三十の年、彼は海を渡る。 パリ、アメリカ。銅版の凹凸、スクリーンの粒子、異国の光の匂い。

染と版、平面と肌理の境界が融け、蝋は影の役を抜け出し、地の布が膨らみはじめる。

戻って確立したのは、蝋纈とシルクスクリーンを重ね、陰影そのものを織り込む「レリーフ染」だった。

光が動けば、布が呼吸する

二、『嵯峨乃(さがの)』

という私語

春の手前、彼は一本の反物を張った。うっすらと霞の芯を持つ青灰に、葉影の輪郭だけを浮かす。

嵯峨野の朝を、言葉にすれば壊れてしまうぎりぎりで留めるのが狙いだ。

地紋は静かに、表情はかすかに。目を寄せた者だけが気づく起伏。袖を通す人にだけ告げる秘密の合図。

彼はこの設計図を『嵯峨乃』と呼んだ。

レリーフ染の微細な陰影が、視線の角度でふっと起き上がる。

名を知る人は多くない。それでいい。装いのうち側で完結する詩もある。

完成の夜、彼は反物の端を指で弾いた。糸の震えは短く、しかし確かだった。

︱︱これは︑静けさに棲むための衣だ。

彼はそう思った。装いとは、声を上げずに世界へ届く手紙である、と。

三、樹林シルエットの訪問着

晩秋、依頼は「樹のかたち」で来た。

荒々しさではない、森を遠くから見た時の、幹と梢の抽象。

彼は一度だけ筆で「樹」を描き、それをすぐに消した。

描かずに残す輪郭のほうが、本物に近い。

地色は霧を含む生成り。裾にかけてさざ波のような暈し。

レリーフの層を浅く重ね、樹の影は“存在感の薄さ”で表す。

仕立て上がった訪問着は、動きに合わせて樹影が伸び縮みする。

大袈裟な主張はない。帯が決まった瞬間にだけ、景色へ変身する。

――「樹林シルエット」。

市場の言葉ではそう呼ばれたが、彼の中ではただの「遠景」だ。

晩餐の席、着る人の所作に合わせて、袖の樹影が盃の影と重なった。

その一瞬だけ、布は「森」になり、またすぐ衣に戻る。

彼は思う。

――見る者の記憶の中に生まれる風景こそ、私の作品だ。

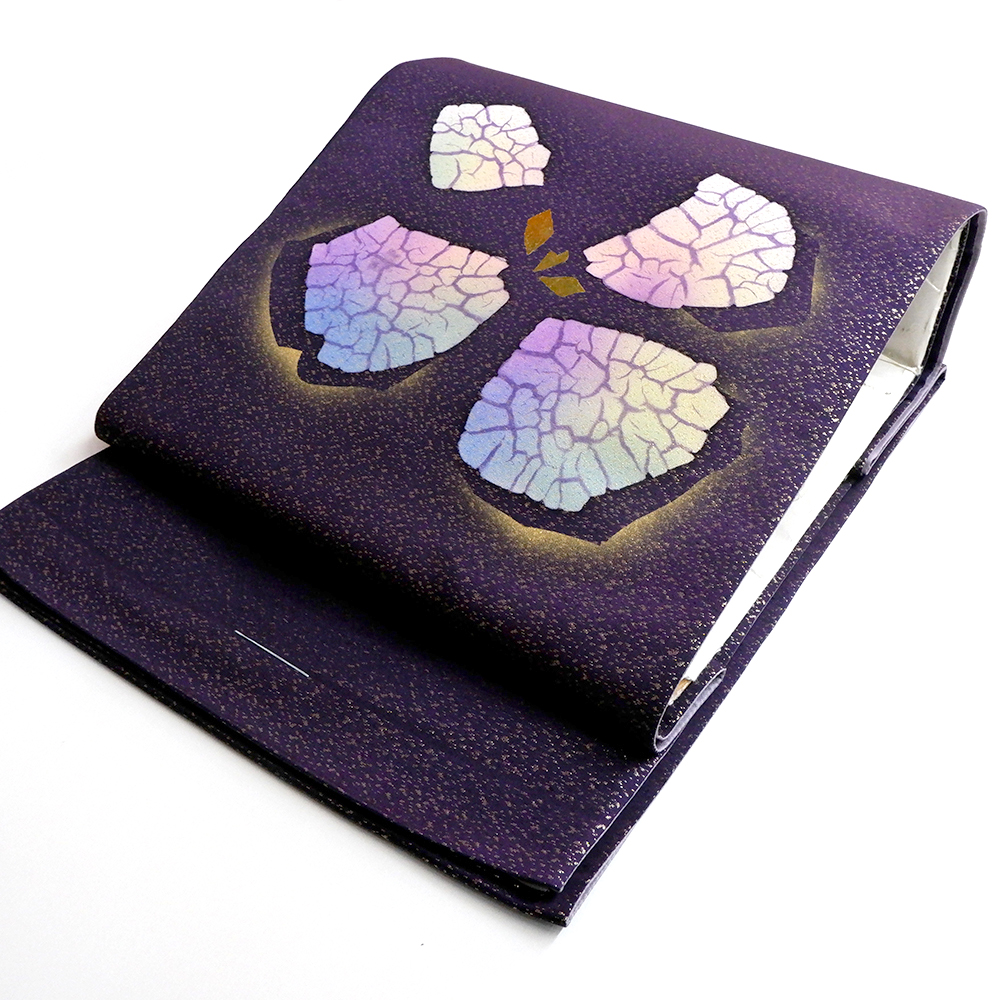

四、霞の帯

冬支度の頃、一本の帯を織元から託された。「地に霞を」とだけ。

彼は帯地を前に、箔をほんの微かに使う。光は強ければ俗っぽく、弱ければ冴えない。

霞は“見えない輪郭”の技術。

胴前は曇りガラスのように、太鼓は朝霧が晴れる寸前の明度。

締めると写実が剥がれ、抽象だけが残るように。

出来上がりを掌で転がすと、帯は音もなく表情を変えた。

角度で淡い桃が立ち、別の角度で白に沈む。名は要らない。

市中では「霞」「霞箔」といった名で流れたらしいが、彼には、それが着る人の一日に寄り添う天気図に見えた。

五、『幻想四季』の頁

夜更け、彼は昔の画集を開く。

自分の名が表紙にある。『幻想四季—自然への予感』。若い頃にまとめた作品集だ。

頁を繰るたび、山の稜線が、渓の白が、紙の上で永遠の現在に留まっている。

紙は染のようには息をしない。

しかし、記録は感情の温度を保つ。あの頃の自分が何を見ていたか、どの色を恐れていたか、どの沈黙に救われていたか

― ― ページは、作品よりも赤裸々に語る。

六、象裂(ぞうれつ)

あるいは時間のひび

昼、工房に陽が差す。彼は乾いた糊の面を指で撫でる。微かな裂け目が走る。

象裂は偶然ではない。生まれる条件を整える技術だ。

裂けは“劣化”でなく“生成”。

皆川から得た視点は、素材の老いすら美に転じる倫理だった。

ひびは川の蛇行、樹皮の年輪、河口の網目。自然の内部に潜む規則を、布の表に呼び出す。

ときに泥を混ぜたやり方もある。

泥は重いが、重さが残すマチエールは、光に触れてやわらぐ。

名前はいくつもあるが、どれも彼にとっては「時間の肌理」だ。

七、身にまとう風景

春の展示。白い空間に、紺、灰、青磁、生成りが並ぶ。

観客の一人が、色無地の前で立ち止まる。地紋の中に置かれた「ローブ・デコルテ」のモチーフが、視線の角度でふっと姿を変え、微笑みを深くする。

――「色が動く」とその人は言った。

彼は心の中で頷く。色は、動かすものではなく、動いてしまうものだ。

別の壁には、嵯峨乃。もう一つの壁には、樹林シルエットの訪問着。その隣には、霞の帯。どれも“語りすぎない”。

装いは、声を抑えるほど、着る人の体温に馴染む。

彼は、布の向こう側にいる人を思い描くことをやめない。袖口から零れる仕草、襟足の間合い、歩幅。

― ― 作品は、あなたの生活に入ってはじめて完成する。

八、佐用の風

夏、故郷の佐用に帰る。祭りのない日、人気のない小径。

山並みは昔の輪郭を保ち、川は同じ音で岩を洗う。彼は足を止める。

――私はここに帰ってくるために、ずっと布に風景をしまってきたのだ。

樹の影の出方、稜線の濃度、夕立の匂い。それらを、そのまま持ち帰ることはできない。だから彼は、「抽象」の籠に詰める。抽象は保存容器だ。開ける人の体温で、いつでも具体になる。

九、静かな結び

夜、工房の灯りを落とす。

棚の上には、今日も一本、明日へ渡す反物が眠る。

彼は最後に、画集の頁を閉じた。

― ― 風景は、あなたが袖を通す瞬間に完成する。

その確信だけが、彼の長い一日をやさしく締めくくる。